O Código de Produção, a 1ª Emenda e os criadores de Exploitation (1ªparte)

Tudo isso era basicamente verdade.

Mas essa era a época da proibição, sendo comum a possibilidade de controlar legalmente as questões morais. Por forma a escapar à eventualidade cada vez mais provável de ver os seus conteúdos ser objecto de censura à luz da lei, Hollywood faz a fuga para a frente e, por acordo dos grandes estúdios, começa a fazer auto-regulação da sua própria produção. Tal levou à criação do Código de Produção de 1934 (também conhecido como Código Hayes) pela Motion Pictures Producers and Distributors Association (actualmente chamada Motion Pictures Association of América), levando qualquer filme a ser lançado por um estúdio membro a passar pela fiscalização à luz de uma lista de merceeiro de bem feitoria moral.

Mas essa era a época da proibição, sendo comum a possibilidade de controlar legalmente as questões morais. Por forma a escapar à eventualidade cada vez mais provável de ver os seus conteúdos ser objecto de censura à luz da lei, Hollywood faz a fuga para a frente e, por acordo dos grandes estúdios, começa a fazer auto-regulação da sua própria produção. Tal levou à criação do Código de Produção de 1934 (também conhecido como Código Hayes) pela Motion Pictures Producers and Distributors Association (actualmente chamada Motion Pictures Association of América), levando qualquer filme a ser lançado por um estúdio membro a passar pela fiscalização à luz de uma lista de merceeiro de bem feitoria moral.O objectivo do Código de Produção era então o de garantir que o filme em causa não “baixasse/diminuísse os padrões morais” de quem ao mesmo assistia. Com tal meta presente, ficavam proibidas: profanidades, actos sexuais, paixões ostensivas, infidelidades matrimoniais, sugestões de fornicação, determinados actos criminosos, violência, etc.. Foi esta a era em que no cinema todos os quartos dos casais mostravam camas gémeas separadas e em que os actores e actrizes tinham sempre que manter pelo menos um dos pés no chão. Quer dizer, pelo menos era assim para os principais e maiores estúdios de cinema (que eram quase todos, não existindo grandes possibilidades de sobrevivência de estúdios independentes).

Ainda hoje seria assim, eventualmente, caso os grandes estúdios mantivessem o poder que à altura possuíam. Mas a realidade é que o perderam…

.

Em meados dos anos 40, estando o chamado Studio System no auge, os grandes estúdios controlavam praticamente todos os aspectos da indústria americana do cinema. Para além das realizarem as habituais produções de elevado orçamento, realizavam também os filmes baratos para preencher as segundas partes das "apresentações duplas" – chamados “filmes B” ou filmes “série B”. Estes filmes eram projectados em salas da propriedade dos estúdios, pela América fora. As salas que não eram propriedade dos estúdios eram forçadas a assinar contratos de exclusividade, sendo essa a única forma de garantir que lhes eram disponibilizados grandes filmes, mais lucrativos, por esses estúdios.

Esse Studio System fazia a vida muito difícil ao criador independente. Uma pessoa que conseguisse ultrapassar os obstáculos à produção de um filme, dificilmente conseguiria salas dispostas a projectá-lo. Sem ser projectado, o filme não dava o necessário retorno pecuniário. Para além de alguns poucos, velhos e tenazes estúdios – como os Monogram, os Republic e os United Artists (estes com o poder das estrelas que os integravam) – as companhias independentes estavam em vias de extinção.

Esse Studio System fazia a vida muito difícil ao criador independente. Uma pessoa que conseguisse ultrapassar os obstáculos à produção de um filme, dificilmente conseguiria salas dispostas a projectá-lo. Sem ser projectado, o filme não dava o necessário retorno pecuniário. Para além de alguns poucos, velhos e tenazes estúdios – como os Monogram, os Republic e os United Artists (estes com o poder das estrelas que os integravam) – as companhias independentes estavam em vias de extinção..

Até que, em 1949, o Supremo Tribunal americano decretou que os grandes estúdios se encontravam numa situação de monopólio, ao serem proprietários e controlarem ambas a produção e a exibição dos filmes. Esta decisão forçou os estúdios a desinvestir na propriedade e controlo das salas. Ao deixarem de poder ditar os filmes escolhidos para exibição, os estúdios alteraram a sua estratégia – uma vez em concorrência directa pelas exibições dos mesmos, os estúdios aumentaram a produção de filmes de elevado orçamento, desistindo dos “série B”.

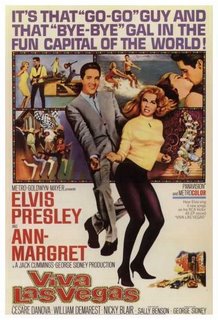

Tal abandono abriu a porta ao criador independente. Uma das maiores vantagens de ser independente dos grandes estúdios era não estar limitado pelas premissas lavradas no Código de Produção de 1934. Eram dessa forma livres para fazer os filmes acerca do que quer que lhes apetecesse… ou que se atrevessem. Mas mesmo assim havia um risco envolvido, pois teriam ainda que ter em consideração a receptibilidade por parte do público e leis locais ou regionais de obscenidade a contornar.

Em 1952 também isso mudou. Mais uma vez, o Supremo Tribunal americano reconheceu legalmente o cinema como uma extensão da “liberdade de expressão”, protegendo-o de qualquer tipo de responsabilidade criminal ao abrigo da 1ª Emenda.

Nesse instante, as represas foram abertas e os criadores de filmes exploitation inundaram a América do cinema.